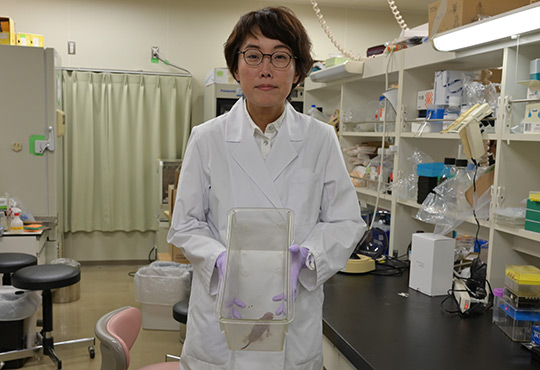

三浦

恭子

(44)

1980年、兵庫県生まれ。小学生の頃、顕微鏡で庭の植物を観察したり天体望遠鏡で夜空を眺めたりしていたが、特に科学に興味があったわけではなく、体を動かして遊ぶ方が好きだった。県内の進学校へ入学するが確たる目標はなく授業をさぼりがちだった。転機が訪れたのは高校3年生の時で、化学の先生の授業が面白く、もっと勉強したいと考え奈良女子大学へ進学した。バンド活動にも夢中だったが、就職に有利と考えて高分子化学を専攻。研究室に入りたての頃は面白さがよく分からず実験を苦痛に感じていたが、次第に面白さがわかってきて、音楽よりも企業への就職よりも自分の適正に合ってるかもしれないと思い、本気で研究者の道を目指すようになった。

1980年、兵庫県生まれ。小学生の頃、顕微鏡で庭の植物を観察したり天体望遠鏡で夜空を眺めたりしていたが、特に科学に興味があったわけではなく、体を動かして遊ぶ方が好きだった。県内の進学校へ入学するが確たる目標はなく授業をさぼりがちだった。転機が訪れたのは高校3年生の時で、化学の先生の授業が面白く、もっと勉強したいと考え奈良女子大学へ進学した。バンド活動にも夢中だったが、就職に有利と考えて高分子化学を専攻。研究室に入りたての頃は面白さがよく分からず実験を苦痛に感じていたが、次第に面白さがわかってきて、音楽よりも企業への就職よりも自分の適正に合ってるかもしれないと思い、本気で研究者の道を目指すようになった。

生物の生と死に興味を持っていた三浦さんは、生命のもとともいえるES細胞を研究したいと考え、2004年に奈良先端科学技術大学院大学のバイオサイエンス研究科へ。後にノーベル賞を受賞する山中伸弥教授主宰の研究室で多能性幹細胞の研究を行い、共に京都大学へ移り、iPS細胞から神経幹細胞を作成する研究を担当。iPS細胞の安全性に関わる重要因子の発見や、iPS細胞由来の神経幹細胞の脊髄損傷モデルへの治療効果の解明などの成果を挙げ、2010年に博士課程を修了し、医学博士を取得した。慶應義塾大学医学部生理学特別研究助教、日本学術振興会特別研究員SPD、科学技術振興機構さきがけ専任研究者を経て、2014年から北海道大学遺伝子病制御研究所講師(テニュアトラック)、2016年から同准教授。2017年から熊本大学大学院生命科学研究部老化・健康長寿学講座の准教授となり、2023年から現職の同教授を務めている。

三浦さんはアフリカ北東部に生息する最長寿げっ歯類ハダカデバネズミを用いて健康長寿の研究を続けている。マウスより10倍以上長生きであり、顕著な老化耐性と長期観察においてほとんどがんが確認されないという強いがん耐性を持つことで知られており、近年、老化やがん・アルツハイマー病などの予防医療につながるモデル動物として注目されている。先進国においては高齢化が進行しており、日本では医療費や介護費の拡大、医療・福祉現場での人材不足、高齢者やその家族のQOLの低下が問題となっている。高齢者の体内年齢をできるだけ長く元気に保ち“健康寿命”を延伸することが国家の持続的な発展において重要な課題となっている。三浦さんは当財団の支援金で「ハダカデバネズミもしくは長寿哺乳類がもつ抗老化・がん耐性機構を利用した、革新的な健康長寿方法の開発」をテーマに研究を行う。これまでの研究で種を超えて長寿・老化抑制効果をもたらす“健康長寿”遺伝子を同定していることから、解析をさらに進め老化抑制をもたらすメカニズムを解明し応用したいと考えている。

三浦さんは8歳と6歳の子どもの母親でもある。育児は夫と分担しているが、講座の長としての書類仕事や学部・大学院の学務業務などの負担も多く、実験や論文作成など研究に充てる時間は不足しがち。やりくりに苦労するが子どもの成長にとって今は母親と過ごす時間が大事と考え、体力勝負で頑張っている。自身の経験を次世代の女性研究者や学生に伝え、サポートしたいと考えている。